撮影のハードルが上がってしまっていた。

初めてNikonのカメラを購入してから約1年。

写真は、人生で初めてちゃんとした趣味だったのかもしれません。

Instagramや写真投稿サイトでは、どれも綺麗で鮮やかな写真が多く、私も自然と観光地や絶景を求めて撮影するようになりなりました。

すると、日常の撮影がどんどんハードルが上がっているような気がして、同時にカメラを持ち出さないことも増えてしまっていました。

それでも、日常の写真を撮りたいという思いは変わらずに、もやもやとしている思いの中、ライカと出会います。

20世紀最大の写真家から学ぶ

写真家の巨匠といえば、アンリ・カルティエ=ブレッソンの名前を挙げる方が多いのではないかと思います。

報道写真の先駆者であり、世界の歴史歴瞬間をライカと50mmレンズで収めてきました。また、彼の写真は独自の美学で、写真を芸術の領域にまで高め、数多くの写真家に影響を与えました。

そんなアンリ・カルティエ=ブレッソンは、現代のカメラと比べて高画素のカメラで撮っていたのでしょうか。カラー写真で撮っていたのでしょうか。

いいえ。カメラ自体の性能がいくら上がっても、写真の撮影技術は昔から変わっていないんです。

デジタル全盛の時代に、なぜあえてカラーが撮れないモノクロ専用機を選んだのか?

最大の理由は、前述した話からも推測できるかと思いますが、「日常のささやかな瞬間」を写真に収めたかったからです。

高性能なカラー機は鮮やかな「非日常」の記録には適していると思います。ただ、それ以上に私にとって普段のほとんどは「日常」にあたります。

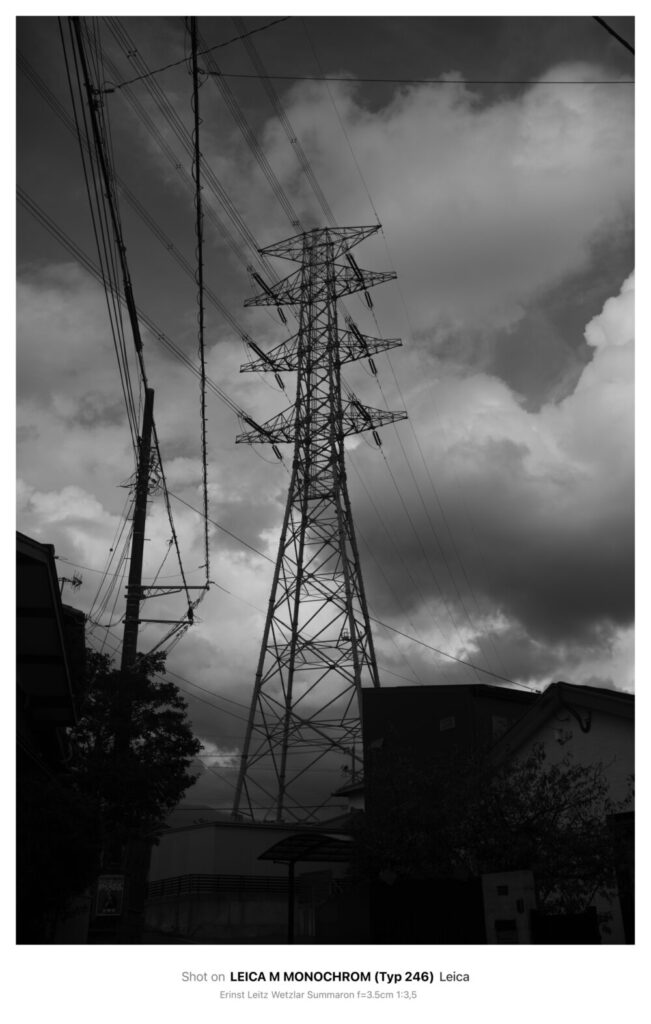

モノクロ専用機は「色」を強制的に排除してくれます。普通に考えればデメリットですが、「派手な色彩」の誘惑から解放され、光、影、形、質感という日常に存在する写真の基本要素に集中するためだと思うと、最大のメリットになります。

このカメラには「日常と向き合える」。その個性が、モノクロームのライカを選んだ決め手でした。

カラーからモノクロへの変化 — 絶景志向からの脱却

モノクロの世界に入り、写真へのアプローチは劇的に変わりました。

モノクローム機の前では色鮮やかな被写体や景色は、すべて「トーン(階調)」に変わるからです。

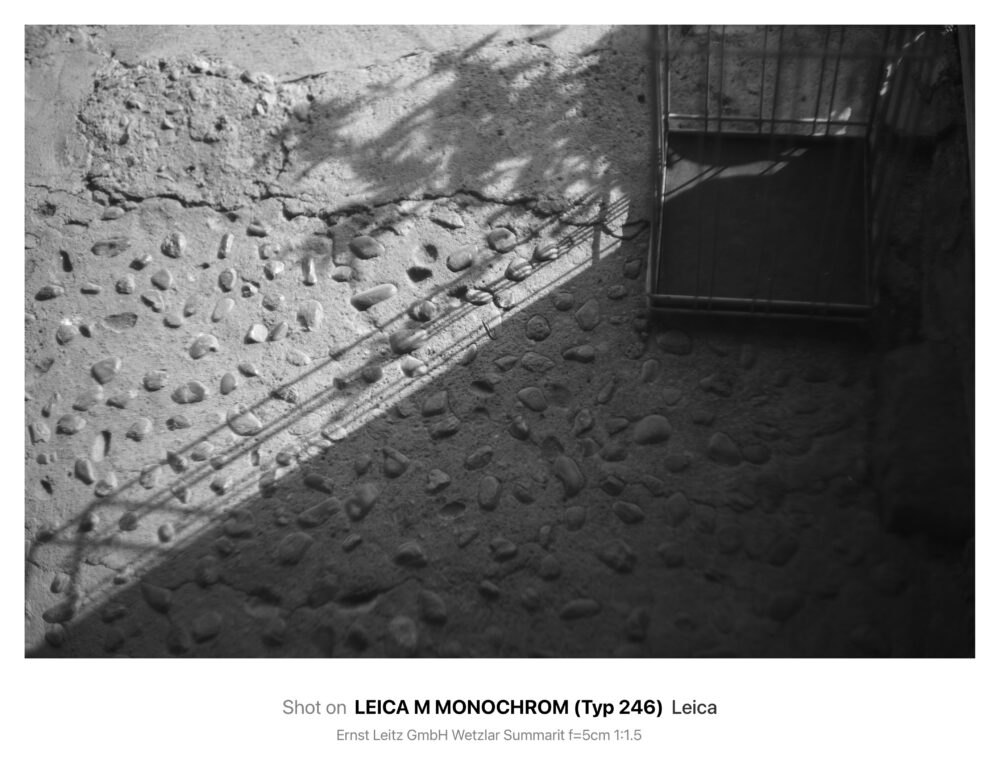

この色の排除は、私を「絶景志向」から完全に脱却させてくれました。被写体が何であるか(What)よりも、光がどう当たっているか(How)を重要視するようになったのです。派手な色を持たない無機質な地面さえも、強いコントラストで切り取れば魅力的な被写体になる。この気づきが、私の撮影フィールドを一気に広げてくれました。

モノクロが教えてくれた「光と影」への集中

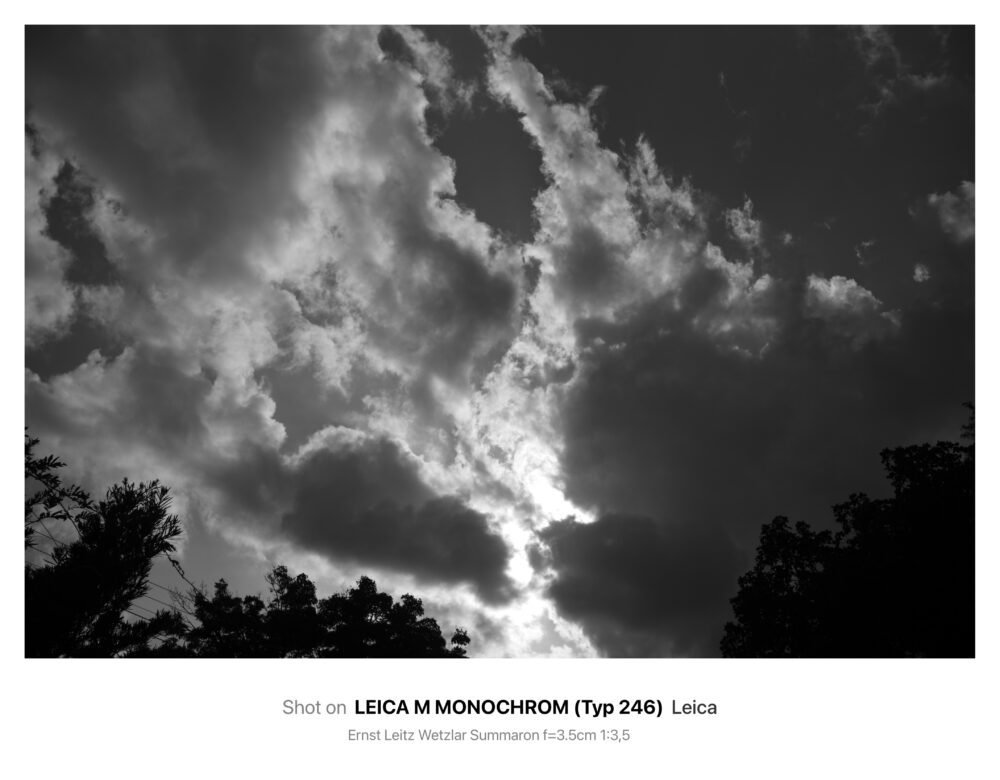

モノクロームが教えてくれた最大の技術的変化は、「光と影」への徹底的な集中です。

モノクロ専用機のセンサーは、光の情報をダイレクトに捉え、驚くほど繊細な階調表現を可能にします。この繊細さを引き出すため、光を徹底的に意識するようになりました。

- 光は硬いか、柔らかいか

- 影はどんな形を作り、どこまで伸びているか

- ハイライトとシャドウのトーンの差はどうか

ファインダーを覗くと、世界は色鮮やかな風景ではなく、光と影が織りなす抽象的な模様に見え始めます。日中の強い光や、暗い路地裏といった光の差が激しい場所こそが最高の舞台です。

モノクロ機は、その瞬間、最も美しい光の状態を見つけ出す集中力を養ってくれました。

日常のささやかな瞬間の大切さ — 写真への愛着

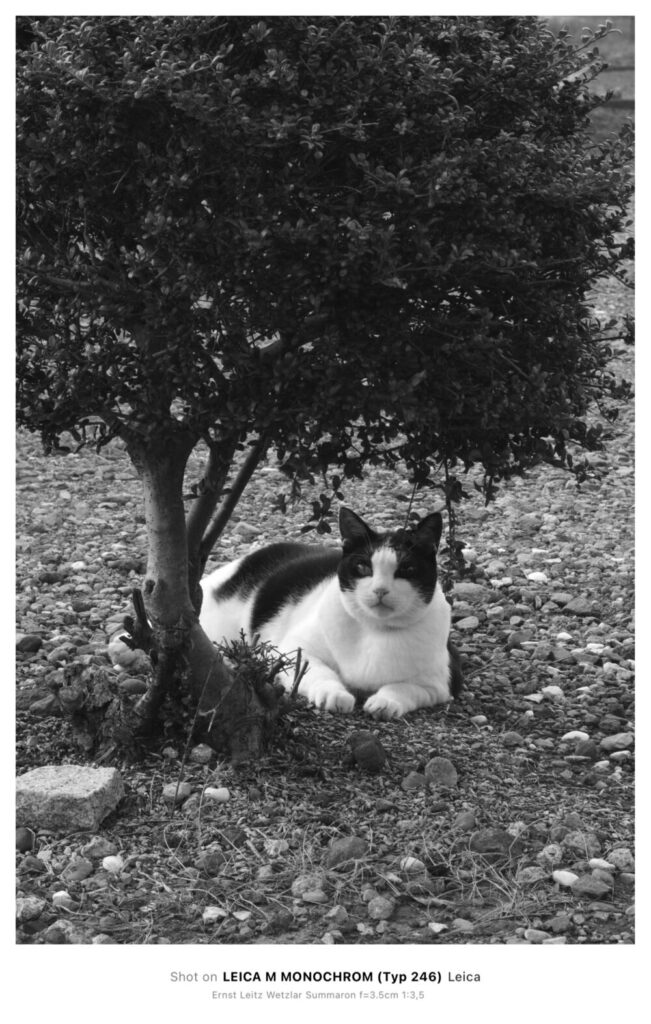

絶景を追うのをやめ、光と影に集中した結果、被写体は「非日常」から「日常」へシフトしました。

道端で休んでいる猫、コーヒーカップに差し込む朝の光、水たまりに映る街灯。これらはカラーで見過ごしていた、ごくささやかな瞬間です。

しかし、モノクロームで切り取られると、それらは時を超えた普遍的な美しさを帯び始めます。色による情報がないため、その瞬間の「形」や「感情」がより純粋に伝わってきます。

モノクロライカは、日々の生活の中にある小さな美しさに目を向けさせ、愛おしい形で残す喜びを教えてくれました。それは、カメラへの愛着だけでなく、写真という行為そのものへの深い愛着へと繋がっています。

初めてのライカ選びに迷っているなら、ぜひモノクローム専用機も検討してみてください。あなたの写真ライフに、きっと本質的な視点をもたらしてくれるはずです。

最後までご覧いただきありがとうございました。